突然ですが泡盛と焼酎の違いをご存知ですか?

泡盛も焼酎も同じ蒸留酒ですが、 一般的に泡盛は焼酎よりも芳醇で香りが強い のが特徴です。ではなぜ同じ蒸留酒なのに、味が違うのか、今回は焼酎と泡盛の関係について説明します。

焼酎と泡盛の違い

今回は大きく分けて4つのポイントから焼酎と泡盛との違いを紹介していきます。

酒税法の違い

国税庁のWEBページによると、酒税法では焼酎を次のように定義しています。

アルコール含有物を蒸留した酒類のうち、

A 連続式蒸留機で蒸留したもので、アルコール分36度未満、

B 単式蒸留機で蒸留したもので、アルコール分45度以下

のもので、ウイスキー、ブランデー、ウオッカ、ラム、ジンなどに該当しないものをいいます。また、A に該当するものを連続式蒸留焼酎、B に該当するものを単式蒸留焼酎に区分しています。

国税局:焼酎に関するもの

あなたが好きな焼酎は常圧蒸留?減圧蒸留?その違いを説明しますでも説明させていただいた通り、焼酎を作る手法には甲類焼酎を製造する連続式蒸留という方法と、乙類焼酎を製造単式蒸留という方法があります。

連続式蒸留焼酎(甲類焼酎)

有名なところで挙げると「ホワイトリカー」や「JINRO」「大五郎」「宝焼酎」「トライアングル」等です。一度蒸留した液体を何度も連続して蒸留する連続式蒸留では、原料の香りや個性を取り除き純粋なアルコールに近い蒸留酒を造ることができます。前述した焼酎は主に割って飲まれる焼酎ですよね。

単式蒸留焼酎(乙類焼酎)

いわゆる匂いに特徴がある焼酎であり、連続式とは違い、1度の蒸留で製造される焼酎のことを言います。弊社あくがれ蒸留所の焼酎は全て乙類焼酎になります。大きくカテゴライズすると泡盛は単式蒸留焼酎(乙類焼酎)にカテゴライズされます。つまり酒税法上は泡盛も焼酎の一つなのです。

原料の違い

焼酎の元となる原料は泡盛の場合は米であり、 そのほとんどの米がタイ米 (一部日本米を使っている泡盛も存在します。)なのに対して、焼酎の場合の原料は米や麦、芋などを原料としています。泡盛発祥の地沖縄において明治時代にはすでに沖縄の米以外にも外国産の米が使われており、その中でも主に輸入されていた唐米(中国・韓国の米)の値段高騰により各アジアの米も輸入され、タイ米が原料に落ち着いた説が主流となっています。

タイ米が硬質米なため、麹を作る作業に適していたり、アルコール発酵の際の温度管理がしやすい、蒸留した際のアルコールの収量が多いこともタイ米が選ばれたと理由として挙げられています。

麹の違い

焼酎では白麹・黒麹・黄麹などが用いられますが、泡盛で用いられるのは黒麹です。

焼酎を作る上で、大切なポイントとして醪(もろみ)の温度管理があります。温度が高すぎると雑菌が繁殖し醪(もろみ)自体が腐ってしまいます。 泡盛の製造では、雑菌の繁殖を防ぐため、醪(もろみ)の酸度を上げる特性を持つ黒麹が用いられます。 (黒麹菌は雑菌の繁殖を抑えるクエン酸を多く作ります。)

原料も同様ですが、麹も高温多湿である沖縄の酒(泡盛)造りに合ったものが使われています。

仕上げの違い

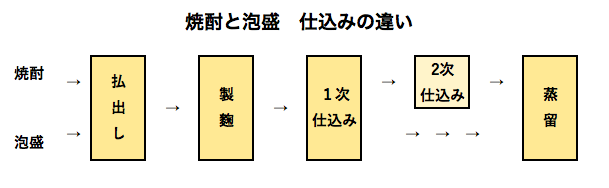

焼酎と泡盛は同じ蒸留酒であり、最終工程で蒸留を行うが、その過程において決定的な違いがあります。

泡盛はもろみを造る原料の米を米麹にし、水と酵母を加え、発酵させてもろみを造ります。そしてそのもろみを蒸留して泡盛を造ります。

焼酎はもろみを造る上で米、麦、芋などの原料から米麹、麦麹、芋麹を造ります。さらに水と酵母を加え発酵させてもろみを造ります。ここまでは泡盛と似ていますが、ここにさらに原料を仕込み発酵させます(2次仕込み)。2次仕込みで造られた2次もろみを蒸留して焼酎を造ります。

仕込みにつきましては焼酎製造は2次仕込み?全麹仕込みをはじめ、仕込みにこだわる焼酎造りについての記事でも紹介していますので、興味があれば見てみてくださいね

まとめ

今回は焼酎と泡盛の違いを

- 酒税法

- 原料

- 麹

- 仕上げ

の4点から解説しました。 「泡盛は焼酎の一部」というと、焼酎の方が歴史があるように見えますが、先に日本に伝来したのは泡盛 でした。歴史なども含め、香りや口当たりなど様々な点で違いを見つけながら飲んでみるというのもいいのではないでしょうか